保険会社は、契約者が支払った保険金を基に運用を行い保険金を支払っています。

それならば、保険の代わりに自分で資産運用したらどうなるのかという視点でシミュレーションを行ったのでシェアしようと思います。

新NISAにはない学資保険のメリットを新NISAでカバーできるのかという点も考察しています。

・学資保険の保険料とリターン

・新NISAの投資信託の積立額とリターン

・新NISAの投資信託で元本割れをカバーできるか

・新NISAの投資信託で保険機能をカバーできるか

・学資保険を選んだ方がいい人

・新NISAの投資信託を選んだ方がいい人

たまご

- セミリタイア達成済

- 2級FP技能士

- AFP認定者

- 資産形成コンサルタント

- 投資診断士

学資保険と新NISAの特徴の比較

学資保険の返戻率を105%とし、新NISAはつみたて投資枠にてオルカンやS&P500などの投資信託で運用するものとし平均リターンは年5%とします。

| 学資保険 | 新NISA投資信託 | |

|---|---|---|

| 元本保証 | ||

| 期待リターン | 返戻率105% | 年利平均5% |

| 流動性 | 引き出せない | いつでも換金可能 |

| 保険機能 | ||

| 節税メリット | 生命保険料控除 | 運用益非課税 |

| 受取時の税金 | 利益50万越で発生 | 非課税 |

学資保険の総払込保険料とリターン

まず生命保険料控除の節税額を算出します。

生命保険料控除

・年収400万円

・保険料払込期間18年

・満期保険金300万

・返戻率105%

・所得税、住民税10%

| 節税シミュレーション | |

|---|---|

| 毎月の保険料 | 13,228円 |

| 年間保険料 | 158,736円 |

| 年間節税額 | 6,800円 |

| 総節税額 | 122,400円 |

総払込保険料とリターン

次に節税額を加味した総払込保険料とリターンです。

・保険料払込期間18年

・満期保険金300万

・返戻率105%

| 生命保険料控除の節税を加味した保険料 | |

|---|---|

| 実質月額保険料 | 12,661円 |

| 実質総払込保険料 | 2,734,848円 |

| 得られる金額 | 300万円 |

| トータルリターン | 109.7% |

生命保険料控除の節税額を元本に回すと仮定すると、トータルの実質総払込保険料2,734,848円に対し300万円のリターンを得られる計算となります。

リターンも節税効果で4.7%上昇しています。

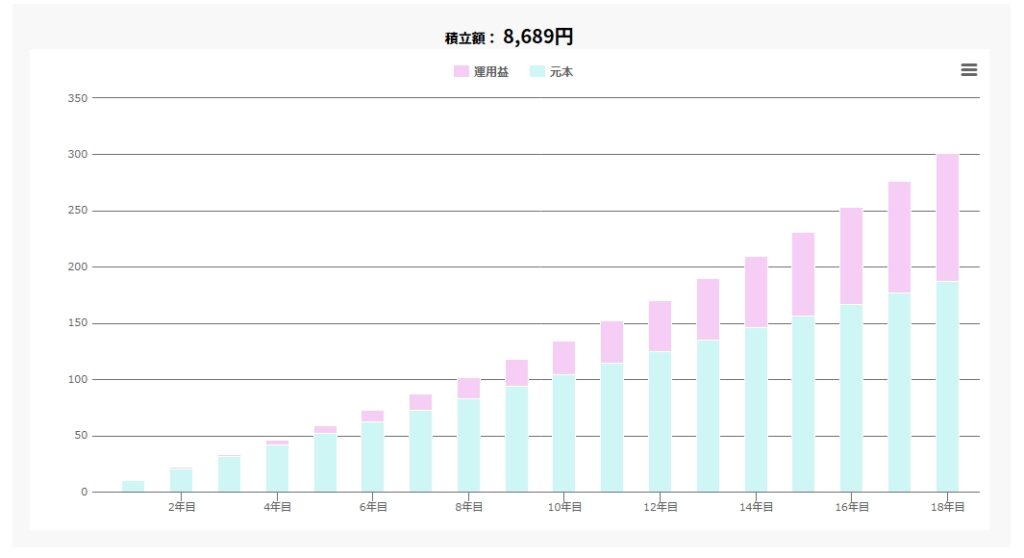

新NISA投資信託の積立額とリターン

・18年間の積立期間

・評価額300万円

・年利5%の投資信託で運用

| 新NISA投資信託 | |

|---|---|

| 月額積立額 | 8,689円 |

| 元本(総積立額) | 1,876,824円 |

| 得られる金額 | 3,011,986万円 |

| トータルリターン | 160.5% |

新NISA投資信託の場合は、複利が効きますので少ない積立額で300万円以上の金額を得られることになります。

コスパ重視であれば、新NISAの投資信託の方が良さそうです。

学資保険と新NISA投資信託の比較結果

| 学資保険 | 新NISA投資信託 | 新NISA投資信託との差 | |

|---|---|---|---|

| 月額積立額 | 12,661円 | 8,689円 | 3,922円 |

| 元本 | 2,734,848円 | 1,876,824円 | 858,024円 |

| 得られる金額 | 3,000,000円 | 3,011,986万円 | ▲11,986円 |

| トータルリターン | 109.7% | 160.5% | ▲50.8% |

| 元本保証 | 学資保険 | ||

| 流動性 | 引き出せない | いつでも換金可能 | 互角 |

| 保険機能 | 学資保険 | ||

| 節税メリット | 生命保険料控除 | 運用益非課税 | 互角 |

| 受取時の税金 | 50万円以内なので 非課税 | 非課税 | 互角 |

数値としては新NISA投資信託の圧勝ですが、元本保証と保険機能の部分にまだ課題が残ります。

一方、学資保険の流動性に関しては教育資金の捻出が目的なので一概にデメリットとは言えないと判断します。

学資保険の元本保証を新NISAの投資信託でカバーできるのか?

元本保証に関しては、投資を行なううえでは完璧にカバーできません。

平均年利5%で運用したとしても、毎年綺麗に5%のリターンを叩き出しているわけではありません。

去年がー10%で今年が15%でも平均年利5%です。

タイミング悪く18年目が-10%であれば300万円に届いていない可能性もあります。

しかし、これに関しては根本的な解決はできませんがある程度の対策は可能です。

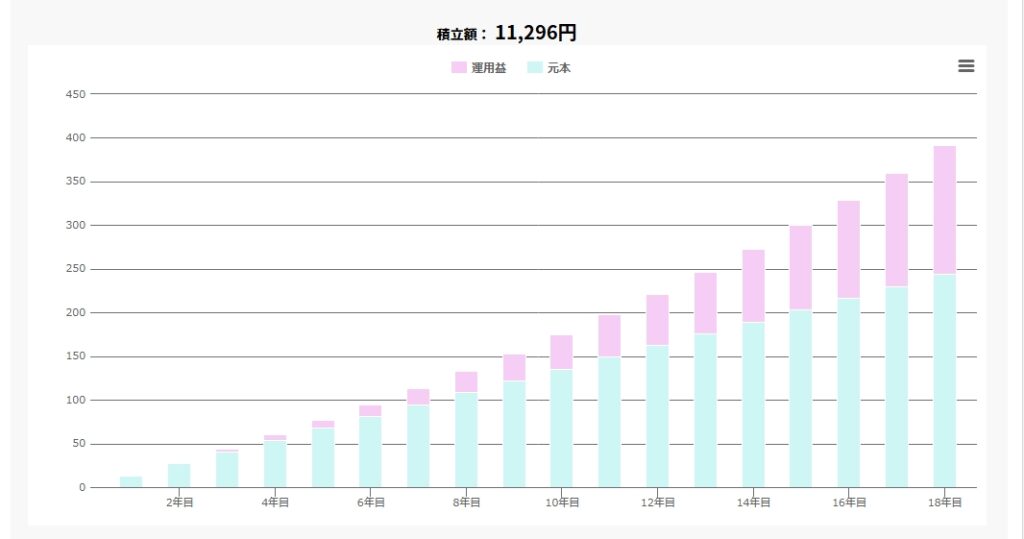

・積立期間18年

・安全マージンを30%に設定

・目標額を30%増の390万円に設定

・18年後に300万円を換金できる状態を作る

・年利5%の投資信託で運用

| 新NISA投資信託 | |

|---|---|

| 月額積立額 | 11,296円 |

| 元本(総積立額) | 2,439,936円 |

| 得られる金額 | 3,915,734円 |

| トータルリターン | 160.5% |

18年後に300万円を換金できる状態を作るという目標にすることによって、目標額を引き上げ30%程の下落を受けても18年後には300万円を換金できるようになりました。

これでも学資保険の月額保険料より安く済んでいます。

しかし、あくまで元本保証を確立するものではなく、より確実に300万円を18年後に換金できる策です。

確実な元本保証を望む方は、学資保険を選んだ方が良さそうです。

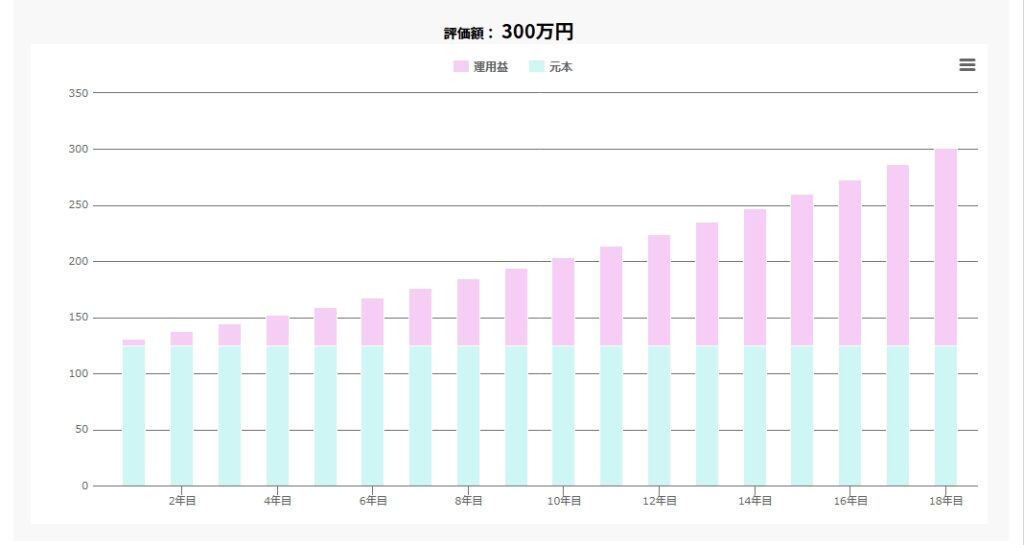

学資保険の保険機能を新NISA投資信託でカバーできるのか?

学資保険は万が一のことがあっても満期保険金の支払は約束されていますが、投資信託の場合、万が一のことがあればその場で積立はストップし複利だけの運用となり目標期間に対して目標額の達成が難しくなります。

そこの部分をどうにかカバーできないものか考えてみました。

・万が一がいつ起こるのか分からない

・いつ起こったとしても18年後に300万円が出来上がっていなければならない

こうなってくると、少し投資方法自体を考えなければなりません。

・18年で300万円の資産を作る

・年利5%の運用と仮定

| 新NISA成長投資枠一括投資 | |

|---|---|

| 初期投資額 | 1,250,000円 |

| 得られる金額 | 3,008,107円 |

| トータルリターン | 240.7% |

125万円を成長投資枠で一括投資し、以降積立てることなく18年間放置することで複利運用のみで可能となりました。

1年目で万が一が起きても、学資保険と同様18年後に300万が受け取れる可能性があります。

学資保険や投資信託の毎月積立とは手法が変わりますが、これであれば学資保険の保険機能と肩を並べることができます。

学資保険を選んだ方がいい人

学資保険と投資信託で教育資金を捻出する場合どちらがいいかは、元本保証と保険機能によって決まると言えます。

- 投資未経験者

- 確実な元本保証を望む

- 確実な保険機能を望む

学資保険を検討しているならトモママがおすすめです。

50社の中から自分にあった教育資金プランを一括資料請求出来るサービスです。

よくある一括資料請求サービスはリスト販売をしているため複数の会社から営業の電話がきたりすることがありますが、トモママの学資保険一括資料請求サービスは自社で行っているため複数の会社から電話がかかってくることもありません。

今なら資料請求でもれなくミスタードーナツ500円分のギフトチケットが貰えます。(条件を満たした場合のみ)

新NISAの投資信託を選んだ方がいい人

- 効率よく資金を捻出したい

- 投資経験者で元本割れリスクに理解がある

- 保険機能は望まないor一括投資で解決する

NISA口座を開設する場合、NISAは国の制度なので証券会社による差はありません。

証券口座を選ぶ際に見逃しがちなのがNISA口座以外の機能面。

松井証券はNISAで積立てた保有残高に対して1%ポイントが付与されます。

貯まったポイントはPayPayポイント、amazon、dPOINTに交換できます。

また、松井証券口座開設者専用のMATUI BANKは普通預金金利0.41%(税引き前)の高金利で預金でも資産を増やすことができます。

その他にも資金管理が面倒なIPO(儲かる可能性の高い株を買える抽選)が入金なしで抽選可能だったり、他社では有料や機能制限などが設けてある機能が全て無料で使える投資ツールがあったりと口座開設して損のない証券会社となっています。

今ならNISA応援プログラムでNISA口座開設しクイズに答えると漏れなく2000ポイント貰えるキャンペーン実施中です。

まとめ

- 税金、節税、流動性に関しては互角

- コスパ面では投資信託が有利

- 投資信託は保険機能は投資の工夫で可能だが元本保証は無理

- 学資保険はコスパは悪いが元本保証と保険機能が最大の強み

子供の為の教育資金。

自分にどちらが合っているかよく考えたうえで、お子さんの将来の為に資金を形成していきましょう。

コメント