2025年4月1日から、出生後休業給付金と同時に創設された育児時短就業給付金。

育児休業中の支援だけでなく、時短勤務者の補助を担っている制度です。

この記事では、育児時短就業給付金についてFPが詳しく解説します。

・育児時短就業給付金とは?

・育児時短就業給付金の対象者

・育児時短就業給付金の支給額

・育児時短就業給付金の支給条件

・育児時短就業給付金の申請方法

・育児時短就業給付金はいつ支給される?

たまご

- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

- AFP(アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー)認定者

- 資産形成コンサルタント

- 投資診断士

育児時短就業給付金とは?

子供が2歳になるまでの間に育児の為に時短勤務で就業している場合に、給付金が支給される制度です。

時短勤務により収入減の部分をカバーすることができます。

育児時短就業給付金の対象者

パパ・ママの両方が対象となります。

育児時短就業給付金はいくらもらえる?

支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の何パーセント減なのかにより変動します。

育児休業からそのまま時短勤務に移行した場合は、育児休業の休業開始時賃金日額から育児時短就業開始時賃金月額を算出します。

| 育児時短就業開始時賃金月額の算出方法 | |

|---|---|

| 対象期間 | 育児時短就業開始前の直近6か月間 |

| 対象となる賃金 | 総支給額 |

| 対象外の賃金 | 賞与 |

| 育児時短就業開始日額 | 対象となる賃金÷180 |

| 育児時短就業開始月額 | 育児時短就業開始日額×30 |

育児時短就業開始時賃金日額には上限額が設定されており16,110円となっています。(2026年7月31日まで)

月収にして約483,300円を越えると支給額が一定となります。

育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合

育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合

段階的に変動します。

| 支払われた賃金額 | 支給率 |

|---|---|

| 90.5% | 9.45% |

| 91% | 8.9% |

| 91.5% | 8.36% |

| 92% | 7.83% |

| 92.5% | 7.3% |

| 93% | 6.77% |

| 93.5% | 6.26% |

| 94% | 5.74% |

| 94.5% | 5.24% |

| 95% | 4.74% |

| 95.5% | 4.24% |

| 96% | 3.75% |

| 96.5% | 3.26% |

| 97% | 2.78% |

| 97.5% | 2.31% |

| 98% | 1.84% |

| 98.5% | 1.37% |

| 99% | 0.91% |

| 99.5% | 0.45% |

| 100% | 支給停止 |

支払われた賃金額と給付金の合計が支給限度額を超える場合

月の支給限度額が設定されており、 471,393円となっています。(2026年7月31日まで)

育児時短就業給付金の支給条件

支給条件は2段階あり、全てを満たす必要があります。

基本支給条件

- 2歳未満の子供を育児するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業している雇用保険被保険者

- ※育児休業終了から14日以内に育児時短就業を開始

- ※育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払対象の労働日数が11日以上、もしくは賃金支払対象の労働時間がが80時間以上ある月が12か月ある

たまご

たまご※はどちらかの条件を満たしていればいいよ!

月の支給条件

- 初日から末日まで続けて雇用保険被保険者である

- 1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業

- 育児休業給付又は介護休業給付を受給していない

- 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない

たまご

たまご基本支給条件を満たした人が、月の支給条件を満たしている月に対して支給されるよ!

育児時短就業給付金の申請方法

給付金申請は、被保険者を雇用する事業主を通し手続きする必要があります。

たまご

たまご会社に手続きをお願いしよう!

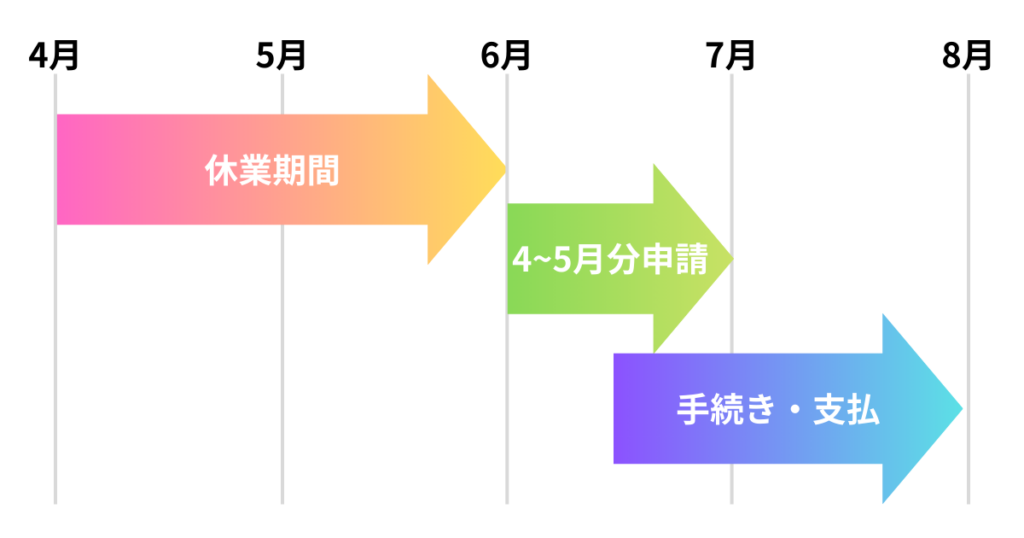

育児時短就業給付金はいつ支給される?

支給決定後約1週間で、届け出た本人の金融機関の口座に振り込まれます。

しかし、2か月毎に2か月分を申請する仕組みになっていますので、タイムラグがある点には注意が必要です。

まとめ

この記事では、育児時短就業給付金について説明してきました。

- 子供が2歳になるまでの間の時短勤務に対して給付金が支給

- 対象はママとパパ

- 支給額は賃金額90%以下は支払われた賃金額 × 10%

- 賃金額90%以上は段階的に支給率が設定

- 支給額限度額が設定されいる

- 支給条件は基本条件と月の支給条件があり

- 申請は会社に手続きしてもらう

- 支給決定後約1週間で指定した口座に振り込まれるがタイムラグに注意

育児関連の給付制度の多さ、昨今でも新制度が創設さている点から共働き世帯の育児と仕事の両立がいかに大変なものかが垣間見えます。

使える給付制度は駆使して、育児・仕事のバランスを取っていきたいですね。